Le

goût

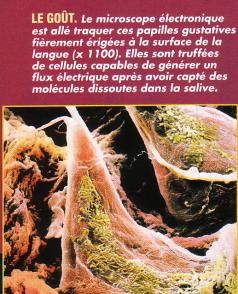

Le goût est l’un de nos cinq sens, avec le toucher, l’ouïe, l’odorat et la vue. Depuis très longtemps, on s’accorde à reconnaître aux organes gustatifs la capacité de discerner quatre saveurs élémentaires : le salé, le sucré, l’acide et l’amer. La gustation est un registre sensoriel qui fonctionne avec l’olfaction.

I Les organes du goût

Les

cellules réceptrices du goût sont situées principalement à la surface de la

langue dans des papilles. La langue est un organe médian et symétrique

qui occupe la partie moyenne du plancher buccal et fait saillie dans la bouche,

ou cavité buccale. Chez l’homme, elle a la forme d’un cône, dont

la pointe, légèrement aplatie, est inclinée vers le bas. Sur sa face inférieure,

une crête médiane se prolonge vers l’arrière par un repli muqueux, le filet

ou frein, qui la fixe à la bouche.

A la partie postérieure, s’ouvre l’orifice du canal

de Wharton des glandes salivaires sous-maxillaires. Sa face supérieure, plane,

est marquée par le sillon médian, axe de la symétrie linguale. Sa surface

est rendue irrégulière par la présence de papilles gustatives. Enfin, la langue

est mue par dix-sept muscles striés, dont un seul, le muscle intrinsèque, est

situé intégralement dans la langue, tandis que les autres sont rattachés aux

cartilages et aux os de la région céphalique (région de la tête).

A la partie postérieure, s’ouvre l’orifice du canal

de Wharton des glandes salivaires sous-maxillaires. Sa face supérieure, plane,

est marquée par le sillon médian, axe de la symétrie linguale. Sa surface

est rendue irrégulière par la présence de papilles gustatives. Enfin, la langue

est mue par dix-sept muscles striés, dont un seul, le muscle intrinsèque, est

situé intégralement dans la langue, tandis que les autres sont rattachés aux

cartilages et aux os de la région céphalique (région de la tête).

La langue est recouverte d’une muqueuse,

membrane qui tapisse l’intérieur des organes creux communiquant directement

avec l’extérieur et qui sécrète du mucus, constituée d’un épithélium,

membrane ou tissu formé de cellules juxtaposées, et d’un derme, partie

profonde de la peau, située sous l’épiderme, formée de tissu conjonctif et contenant

des vaisseaux, des nerfs et les follicules pileux, plus ou moins épais selon

les régions.

Sur

la face supérieure, les papilles qui hérissent la muqueuse sont réparties en

cinq groupes : les hémisphériques, les papilles foliées, les filiformes,

les caliciformes et les fongiformes. Seuls les deux derniers types

renferment des bourgeons du goût, les papilles filiformes ne possédant que des

terminaisons tactiles.

Les bourgeons du goût, localisés à l’intérieur de la muqueuse, sont constitués de cellules en contact avec le milieu extérieur par l’intermédiaire d’un pore, la fossette gustative. Ils ont globalement la forme d’un oignon et mesurent environ 80 µm de hauteur et 40 µm de diamètre. On en dénombre environ 800 dans les papilles caliciformes. Un bourgeon est formé de cellules sensorielles et de cellules de soutien, situées à la périphérie et au centre du bourgeon. Les cellules gustatives, qui portent les récepteurs sont au nombre de 4 à 10 par bourgeon. De forme allongée, ces dernières sont terminées par des microvillosités, appelées cils gustatifs, qui pénètrent la fosse gustative et portent les récepteurs gustatifs proprement dits. De nombreuses cellules nerveuses sont réparties autour des cellules gustatives et de soutien.

II Physiologie du goût

La classification des saveurs

perçues ne retient que quatre catégories : le salé, le

sucré, l’acide et l’amer car les autres saveurs de base ont été

composées à partir de ces quatre saveurs primaires. Les papilles

sensibles aux saveurs primaires sont disposées sur la langue de façon

spécifique pour chacune : la zone de l’amer est située sur la

partie postérieure de la langue, la zone du sucré, sur la partie

antérieure, les zones de l’acide et du salé sont localisées

sur les bords, vers l’arrière pour les premières et vers l’avant

pour les secondes. La partie centrale de la langue et sa face inférieure

ne réagissent à aucune saveur. On estime que le palais perçoit

l’amer et l’acide ; cette dernière saveur peut également être

détectée par d’autres territoires : gencives, joues, lèvres…

de la cavité buccale.

Pour pouvoir être « goûtée », une substance doit impérativement être soluble et dissoute dans la salive. Il est donc indispensable que la valeur d’humidité de la bouche et de la langue soit optimale, ce qui n’est possible que lorsque la température, qui joue un rôle non négligeable, se situe entre 25 et 40°C. Pour toutes les autres températures, les sensations thermiques prennent le pas sur les gustatives. La substance à goûter doit également séjourner pendant un minimum de temps sur la langue pour donner naissance à une saveur. Ainsi les goûteurs font-ils circuler longuement dans leur bouche l’aliment ou le liquide testé afin d’imprégner le plus de surface gustative possible.

![]()

Il faut ensuite que la substance soit en concentration

suffisamment importante : le seuil de sensibilité est différent

selon chaque espèce. Les sensations générées par les substances sapides ne sont

pas systématiquement en relation avec leur pouvoir nutritif réel : la saccharine

apporte très peu de calories par rapport aux sucres qu’elle remplace, tout en

provoquant une sensation sucrée plus importante.

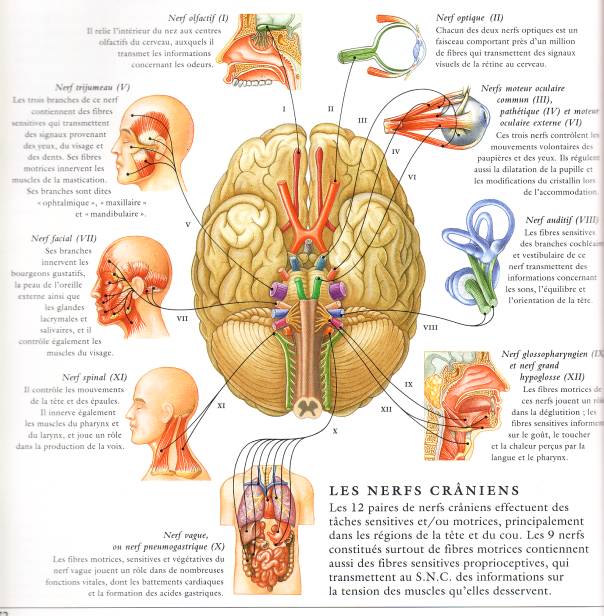

III Les centres nerveux du goût

A la différence des autres modalités sensorielles,

il n’existe pas de voies nerveuses spécifiques pour le goût. Les fibres sensitives

partent des bourgeons situés dans les papilles de la langue et cheminent, avec

les fibres du tact ou de la température, vers la 5ème branche du

nerf crânien, le trijumeau. Elles se dirigent ensuite vers le nerf de

la corde du tympan et entrent dans le cerveau par le 7ème nerf crânien,

le facial. D’autres fibres gustatives rejoignent l’encéphale par les

9ème et 10ème nerfs crâniens.

Dans les noyaux centraux correspondant à chacun

de ces nerfs, les fibres gustatives établissent une première connexion avec

un neurone. Les neurones véhiculant la sensibilité gustative projettent

à leur tour leur axone vers le noyau gustatif du bulbe, où toutes les informations

concernant le goût sont regroupées. Les connexions suivantes deviennent de plus

en plus complexes et font notamment intervenir les centres émotionnels du cerveau.

Un ensemble de fibres parvient au niveau du cortex, à la hauteur du lobe pariétal ;

cette aire corticale, qui reçoit toutes les informations venues de la langue,

est particulièrement étendue en comparaison de celle de chacune des autres parties

du corps.

Comme pour toutes les sensibilités, la perception

des saveurs, qu’elles soient agréables ou désagréables, varie considérablement,

selon les individus. Le fait que le goût soit directement impliqué dans le comportement

alimentaire rend les choses plus évidentes encore. L’appétence, l’attirance

pour certains aliments, est simplement guidée par des traditions culinaires,

les organes du goût ont donc été détournés de leur vocation première :

nous aider à sélectionner les aliments dont nous avons besoin.